L’interview est extrait d’un article publié sur le site de NOSOTROSxp.com (plateforme de partage et de formation au service des professionnels et passionnés de football)

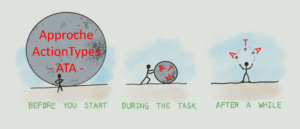

Pour celles et ceux d’entre vous qui se demandent d’où est issue l’approche ActionTypes, nous vous proposons ci-après une lecture qui met en lumière comment et pourquoi Bertrand Théraulaz et Ralph Hippolyte ont pu et su développer une cohérence globale dans l’appréhension de l’accompagnement personnel qui fonctionne tant au niveau sportif, qu’au niveau personnel, tant au plan individuel, qu’au plan collectif, tant dans les domaines privé et familial que dans les domaines scolaires et professionnels.

Ainsi exprimé, cela peut sembler présomptueux, c’est pourtant la seule approche en matière de coaching qui, pour tous les aspects cités ci-dessus :

- arrive à considérer l’individu globalement (c’est-à-dire physiquement et psychiquement) dans ses capacités à percevoir, ressentir, penser, imaginer, se déterminer, agir ou réagir… en ne s’appuyant avant toute autre considération que sur ses ressources intrinsèques, de toutes celles qui émanent de sa propre organisation psychomotrice et en fonction du contexte.

Comment l’approche ActionTypes a-t-elle vu le jour et avec quel objectif ?

Il faut tout d’abord préciser que c’est la naissance de l’approche ActionTypes® (ATA) qui est à la base de l’engouement actuel pour les préférences motrices. Même Volodalen®, que beaucoup pensent à tort être à l’origine des préférences motrices, n’aurait pas fait de « saut quantique » aussi rapide et en prenant en compte autant d’éléments si Cyrille Gindre n’était pas venu se former en octobre et décembre 2010 chez ActionTypes. Même si Cyrille avait effectivement brillamment mis en évidence quatre patterns de course qui convergeaient avec nos propres découvertes, il n’avait pour autant pas encore réalisé tous les liens que nous avions déjà faits.

Quant à l’histoire de la naissance d’ActionTypes, cela remonte à longtemps puisque j’ai rencontré Ralph Hippolyte en 1984. Il venait d’être nommé à la tête de l’équipe de France féminine de volleyball et dès 1987, il est devenu instructeur pour la Fédération internationale. Conférencier et chercheur émérite qui voulait sans cesse faire progresser le volleyball, c’est un esprit hors du commun. Nous avons commencé à échanger lors de sa venue avec l’équipe de France, à Montreux en Suisse, pour disputer la Coupe des Nations, appellation qui a précédé celle du Montreux Volley Master et nous sommes rapidement devenu amis. Nous avons d’abord discuté de volley avant de partir sur d’autres thématiques. Nous sommes toujours restés très proches, avant d’amorcer ensemble un long chapitre pour développer l’approche ActionTypes, issue de nos premières découvertes dans le volleyball.

Pour ma part, j’étais entraîneur au Lausanne VBC puis je suis devenu responsable de la formation, au Lausanne Université Club volleyball en parallèle de ma nomination au poste d’entraineur national, à la tête de la première sélection cadet suisse, avant de passer plus tard avec les juniors, puis avec l’équipe masculine A, en tant qu’assistant. Vers la fin des années 80, après des études de biologie à l’Université de Lausanne, j’ai fait la connaissance, du docteur Jean Le Boulch (1924-2001) qui avait créé dès 1965 la psychocinétique ou Science du mouvement humain, une approche originale de l’apprentissage et du mouvement centrée sur la personne. Cette rencontre m’a ouvert de nouvelles perspectives sur des aspects neurologiques, pédagogiques, et bien d’autres qui me pousseront à m’intéresser à l’individualisation.

Lors de mon mémoire pour l’obtention du diplôme de maître d’éducation physique, j’ai eu la chance d’être encadré par le docteur Jean Le Boulch sur la partie scientifique et sur la partie spécifique volleyball par Georges-André Carrel, responsable des sports de l’Université et de l’École polytechnique de Lausanne, entraîneur au LUC volleyball et un de ses fondateurs. J’ai réalisé un mémoire sur la psychocinétique et la formation en volleyball. En 1994, ce travail a reçu le premier prix suisse de l’ASEP ou Association suisse d’éducation physique à l’école.

« L’éducation ne peut consister en une copie pure et simple de modèles extérieurs au sujet ; aussi, a-t-il toujours soutenu une méthodologie inductive qui l’incite à exercer sa faculté d’ajustement et à apporter ses propres solutions aux problèmes qui lui sont posés. »

Cela m’a encouragé à poursuivre dans cette voie. En tant qu’entraîneur national, j’ai décidé de faire un camp d’entraînement d’été aux Etats-Unis en 1995. Nous avions emmené 16 joueurs juniors, pour faire des matchs de préparation, tout au long d’un périple en Californie. Nous avons enchaîné avec un stage de beachvolley, discipline qui démarrait à peine en Suisse et que je tentais de promouvoir, avant de rentrer en Europe. J’ai alors rencontré la personne qui avait aidé à l’organisation de ce camp d’entrainement d’été, Tom Ashen, et il m’a fait découvrir les écrits de Jonathan Niednagel en m’offrant son livre. C’est seulement plus tard que j’ai appris que ce dernier s’était largement inspiré des travaux de Walter Lowen, ingénieur américain ayant fait ses études à Zürich.

Lowen avait publié en 1982, Dichotomies of the Mind, le premier livre qui postulait des liens potentiels entre les aspects moteurs et les aspects de la typologie jungienne. D’ailleurs, j’ai dû dernièrement prouver que les découvertes d’ActionTypes sur le radar ou l’œil moteur étaient originales et n’apparaissaient pas dans ce premier livre de 1982, ni dans l’édition suivante. Lowen est décédé en 2006, j’ai donc eu recours au Dr Lawrence Miike, co-auteur de cet ouvrage, aujourd’hui âgé de plus de 80 ans et qui vit à Hawaï, pour qu’il témoigne en ce sens sous serment. Ce qu’il a gracieusement fait, reconnaissant par-là les innovations apportées par l’approche ActionTypes au modèle de Lowen !

En 1995, je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer Jonathan Niednagel mais j’ai pu travailler entre autres sur des questionnaires comme le MBTI (Myers Briggs Type Indicator) pour conclure qu’il restait encore des zones d’ombre. En ce sens, j’ai passé la référence de son livre à Ralph Hippolyte, convaincu que la direction à suivre pouvait être celle-ci, et, en même temps, sans vraiment savoir pourquoi. C’était de l’intuition et à l’époque, je découvrais juste que c’était ma force.

Nous sommes donc repartis du questionnaire de Jonathan Niednagel, que j’avais traduit en français et remis au goût du jour, et nous avons constaté des liens, notamment au travers d’un travail que j’avais mené sur l’Ergojump, ou tapis de saut de (Carmelo) Bosco. C’est en décembre 1991, lors d’un camp avec l’équipe nationale des cadets masculins (ENCM 75-76) que j’avais pour la première fois essayé l’Ergojump. Je m’étais intéressé à étudier les performances et les différentes modalités de sauts, avec des protocoles d’évaluation utilisant des squat jumps (SJ), counter movement jumps (CMJ), rebound jumps (RJ) et des drop jumps (DJ) grâce à l’équipe nationale suisse juniors. Plus tard, en 1992-93, dans le cadre de mon diplôme d’entraineur de sport de performance en Suisse, j’ai utilisé ces données pour suivre l’équipe nationale junior.

Aussi, chaque dimanche, les jours de match de championnat de 2e division suisse, auquel prenait part l’équipe nationale junior masculine, je mesurais et observais à la vidéo, les différentes stratégies de sauts, et je me rendais bien compte des grandes différences individuelles. À l’époque, nous n’avions pas encore de grille de lecture ni les clés de la compréhension. Nous avions juste beaucoup de questions restées sans réponse face aux différences constatées.

En 1997, deux ans plus tard, j’ai organisé un nouveau déplacement aux Etats-Unis avec une nouvelle génération de juniors, pour disputer le championnat junior américain qui se déroulait à Denver, dans le Colorado, avant de poursuivre notre périple en direction de Los Angeles. À l’occasion d’un barbecue sur une plage californienne, j’ai pu cette fois rencontrer et échanger avec Jonathan Niednagel le temps d’un week-end de repos accordé aux joueurs. Dès 1995, je me suis rendu compte que son livre était rempli de références bibliques, puisque qu’en tant que créationniste il avait la volonté de montrer que «ses braintypes» étaient d’origine divine, autant dire que cela nous intéressait assez peu de nous engager sur cette voie.

Cependant, il a joué un rôle important, notamment dans la définition de mon propre profil, puisqu’il avait une grande faculté d’observation. Il a donc « corrigé » ce que je pensais « cognitivement » être à l’époque, sans vraiment que je puisse comprendre toutes les implications sur le moment. En 1997, j’ai présenté un mémoire pour l’obtention du diplôme II du CNSE ou comité national suisse du sport d’élite, appellation qui a précédé celle actuelle de Swiss Olympic : Typologie, sport et communication, où j’exposais nos premières découvertes.

J’ai donc poursuivi mes recherches avec Ralph et en 1998, fort de nombreuses informations et notamment d’un livre de Raymond Sohier : Les deux marches pour la machine humaine. J’avais donc compris les différences au niveau biomécanique, mais sans lien avec le reste. En partant cette fois avec la sélection nationale suisse masculine homme en Australie, pour la préparation aux JO de Sydney 2000 de l’équipe australienne de volleyball, avec en main les livres de Jonathan Niednagel et de Raymond Sohier, je suis parvenu dans ma chambre de l’AIS (Australian Institute of Sport) à Canberra, sans trop savoir comment connecter les deux approches, soit les deux différents types de marches par le bas et par le haut avec les fonctions psychologiques sensation (S) et intuition (N) de Carl Gustav Jung.

C’est alors apparu comme une évidence, même si à l’époque cela paraissait presque « trop simple » à mon goût. En outre, j’étais avec des joueurs que je connaissais très bien, dont certains que je suivais depuis les cadets, j’ai donc commencé à créer une première situation de profilage physique pour croiser les résultats avec les questionnaires de l’époque, réalisés auparavant. Presque instantanément nous avons constaté des corrélations et j’ai appelé Ralph Hippolyte depuis l’Australie. Il venait de quitter son poste de directeur technique national anglais du volleyball (1990-1996) et il était sur le point de devenir enseignant de méthodologie de l’entraînement à l’INSEP (1998 à 2012). Très vite, il a connecté d’autres éléments présents dans son histoire de vie, comme toujours de façon très originale et brillante, pour arriver à la conclusion que l’approche fonctionnait et qu’elle avait bel et bien de l’avenir.

Nous constations qu’il y avait bien une relation empirique, mais je n’y croyais même pas, tellement cela me paraissait trop simple, j’en avais presque honte ! Quelque chose d’aussi trivial que le déséquilibre avant ou arrière et une préférence pour les perceptions sensorielles ou intuitives. Ce fut très certainement une des premières fois où je prenais conscience de ce que le professeur Alain Berthoz allait plus tard nommer la simplexité, c’est-à-dire des solutions simplexes ou solutions naturelles simples permettant de gérer la grande complexité sous-jacente. Et, les préférences motrices en font très certainement partie !

En réalité les deux modes de fonctionnement sont des perceptions complexes, mais une va amener la perception sensorielle corporelle, au sens aristotélicien du terme, à savoir les sens connus et facilement accessibles à la conscience, c’est-à-dire basés sur la vue, l’audition, le toucher, le goût, et l’olfaction qui, à part le dernier, sont analysés par les convexités postérieures du cerveau (lobes temporaux, pariétaux et occipitaux). Ces zones primaires traitent toutes ces perceptions, à l’exception de l’olfaction qui aboutit d’abord dans des zones sous corticales, probablement un des sens les plus ancien dans l’évolution humaine.

Selon notre découverte, les prises d’information conscientes sont privilégiées par les gens qui marchent par le bas. Ils ont besoin de concrétiser leurs actions à travers un vécu sensoriel, principalement conscient, en s’appuyant sur ce que nous avons appelé le connu, l’avéré, ce qui va créer de la sécurité. Il faut évidemment développer des compétences, puisque nous démarrons avec peu de choses acquises dès la naissance, l’évolution de la nature humaine fait que de génération en génération, les gens apprennent de plus en plus vite et peuvent valider de façon très concrète ce que le sensoriel amenait.

Quant à la perception sensorielle intuitive de nature inconsciente, ce sont tous les autres sens, les sens lointains, comme les appelle Walter Lowen, et ils sont plus nombreux que ce qu’on imagine (probablement une vingtaine). Ils correspondent à tout ce qui n’est pas mis en conscience aussi facilement, à ce qui nous permet d’intégrer ce qui ne nous est pas encore connu : l’inconnu. On le résume par l’intuition, et il y a beaucoup de choses qui nous touchent, d’un point de vue informationnel, beaucoup plus que ce qui est conscient. Nous emmagasinons ces informations intuitives de manière globale parce qu’il est difficile de les détailler. À l’image d’une soupe où tous les ingrédients sont mixés, mais qu’une fois servie dans l’assiette, vous sentez bien qu’il y a un peu de ça, un peu de ci, des épices variées mais sans parvenir à connaître la recette en détail.

Cette soupe intuitive est favorisée par le mouvement de la marche par le haut, grâce auquel nous emmagasinons des informations, à l’image du filet de pêche derrière un chalutier, qui ramasse du poisson sans pour autant savoir au départ ce qui rentre dans le filet. C’est ce qu’on appelle la perception intuitive jungienne, qui est d’abord branchée sur notre inconscient. Quand vous démarrez par le conscient, vous devrez finir par prendre en compte les éléments inconscients et vice versa. Ces deux sources d’information étant complémentaires et indispensables.

La première découverte originale et significative de l’approche ActionTypes date de 1998. Elle relie l’organisation de la Marche par le haut (MH), telle que décrite par Raymond Sohier, avec la fonction psychologique jungienne intuition (N) et la marche par le bas (MB) avec la fonction psychologique jungienne Sensation (S). La préparation à l’action s’effectue à chaque fois en utilisant l’autre système.

En résumé, la partie consciente s’appuie sur nos cinq sens et la partie intuitive sur une perception globale d’éléments inconscients, emmagasinés dans notre corps, mais avec lesquels nous ne pouvons pas encore créer de liens directs conscients. Les gens qui marchent par le bas, avec un centre de gravité en arrière de l’axe des hanches vont activer de façon privilégiées leurs convexités postérieures, siège des capteurs sensoriels primitifs, alors que ceux qui marchent par le haut, avec un centre de gravité en avant de l’axe des hanches vont activer essentiellement les zones frontales et préfrontales, siège des zones exécutives et motrices, d’origine plus récente. Ces deux grandes tendances créent au moins deux styles cognitifs différents puisque les gens « sensoriels » auront d’abord besoin dans l’apprentissages d’une approche pas à pas, où chaque pas permettra de stabiliser ce que je suis en train de réaliser. Ces personnes s’épanouissent en premier lieu souvent dans la méthode où tout doit être avéré.

Pourtant, le mouvement humain ne fonctionne pas comme ça, il n’est pas possible de réellement faire du séquentiel, qui est une création du cerveau pour séquencer le mouvement afin de mieux le contrôler, grâce aux compétences de l’hémisphère gauche. Si le corps humain n’est pas séquentiel, il est organisé par des systèmes non linéaires, donc non prévisibles. C’est pourquoi quand on s’intéresse à l’individu en mouvement, le Dr Wolfgang Schöllhorn, un ami et créateur de l’apprentissage différentiel, bien qu’il soit docteur en biomécanique et responsable d’un centre scientifique et universitaire dédié au mouvement à Mayence, en Allemagne, m’a confié que la biomécanique ne fonctionnait pas, en tous les cas pas selon les lois newtoniennes, dirait notre ami le Dr Pascal Prévost, auteur de La Nouvelle Bible de la Préparation Physique (3e édition et plus de 50’000 ex. chez Amphora).

“L’être humain, n’est pas simplifiable, il est comme il est ou il n’est pas. Si sa technique semble simple, puisqu’il la réalise ou ne la réalise pas, cela explique pourquoi les gens se sont rués vers la technicité sportive et son apparente simplicité.”

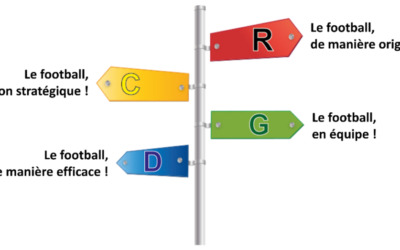

En effet, si on s’oriente vers des moyennes, à laquelle on applique de la biomécanique, on s’éloigne des singularités qui sont la réalité du terrain et de l’organique. L’être humain, n’est pas simplifiable, il est comme il est ou il n’est pas. Si sa technique semble simple, puisqu’il la réalise ou ne la réalise pas, cela explique pourquoi les gens se sont rués vers la technicité sportive et son apparente simplicité. Cette approche, plus primitive, permettait de décrire des éléments visibles ou non, en expliquant que la réussite était associée à la présence d’éléments techniques et de simplifier ainsi la complexité de la nature humaine. Mais la motricité humaine, à l’image de la météorologie, est chaotique et fonctionne à travers plusieurs attracteurs ou systèmes de coordination. Selon nous, ils sont au nombre de 4 (D, G, R et C) et vont se passer la main dans une forme de hiérarchie dynamique dépendant du contexte et du besoin de l’individu qui agit. C’est ce qui définit le profil moteur de chacun (profil d’action), qui est évidemment complexe lorsqu’on cherche à l’étudier et à le comprendre dans le détail !

“La motricité humaine, à l’image de la météorologie, est chaotique et fonctionne à travers plusieurs attracteurs ou systèmes de coordination.”

Les athlètes, les joueurs ou les joueuses, vont aller de manière préférentielle vers un attracteur plutôt qu’un autre. Quelle stratégie d’apprentissage est-il préférable de suivre afin d’optimiser la performance, cultiver des attracteurs préférentiels ou en rechercher de nouveaux ?

Cette question est d’autant plus intéressante et complexe, que votre préférence émerge justement de la dynamique de combinaison de ces attracteurs. Il existe un point d’entrée préférentiel, que nous nommons l’attracteur principal, ce que nous appelons la grande boucle du système, une sorte de système d’initiation prioritaire. L’important, c’est que l’enfant puisse développer au maximum son système principal, par un apprentissage différentiel qui lui permettra justement de le stabiliser grâce aux variations. Il prendra confiance dans ce système principal grâce aux retours sensoriels immédiats, avec des repères corporels, techniques, qui lui conviennent bien, mais pour cela, il devra être capable de se centrer sur lui-même tout en faisant fi de ce que disent les copains, les modèles des champions et aussi parfois de ce que dit les parents et l’entraîneur !

“L’important, c’est que l’enfant puisse développer au maximum son système principal, par un apprentissage différentiel qui lui permettra justement de le stabiliser grâce aux variations.”

Couplage de l’attracteur principal avec l’attracteur secondaire ou complémentaire. Lorsque je ne suis pas impacté par un élément porteur de négativité pour moi, le système principal assure ma coordination motrice. Si je suis affecté (fatigue, stress ou émotion), c’est le système secondaire qui prend la main car il est capable d’accueillir les ambiguïtés.

“Chaque entraîneur crée des biais et des freins involontaires, puisqu’il est impossible qu’il comprenne d’entrée comment fonctionne chacun de ses joueurs. Sachant que, souvent, ils ne se comprennent déjà pas eux-mêmes.”

En d’autres termes, les athlètes qui vont passer à travers ces filtres d’influence et qui atteindront le haut de la pyramide du succès, sont ceux qui «écoutent leurs besoins corporels» en priorité. Évidemment, il est toujours intéressant d’écouter ce que disent les autres, mais il s’agit de ne prendre que ce qui nous convient, que ce qui fait sens pour notre corps : “Listen to your body not anybody !”. De 2000 à 2017, j’ai passé plus de 17 ans à former des entraîneurs professionnels à l’Office fédéral du sport à Macolin (OFSPO), ce qui correspond en Suisse à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) en France. Je débutais toujours de cette manière avec les nouvelles promotions d’entraîneurs en disant que les joueurs performants le sont «malgré» les entraîneurs. Cette introduction volontairement provocatrice, avait pour objectif de les alerter sur le fait que chaque entraîneur crée des biais et des freins involontaires, puisqu’il est impossible qu’il comprenne d’entrée comment fonctionne chacun de ses joueurs. Sachant que, souvent, ils ne se comprennent déjà pas eux-mêmes.

“Les joueurs performants le sont, «malgré» les entraîneurs.”

Effectivement, malgré toute son expérience et sa bonne volonté, un entraîneur ne se connait par forcément. Il ignore fréquemment l’impact de ses propres préférences sur lui-même et sur les autres et, pourtant, il doit quand même s’occuper d’autres personnes. On a beau vouloir faire de notre mieux, ce n’est pas toujours évident de s’adapter à tout le monde. Le jeune athlète qui va réussir à passer à travers la tentation de copier l’autre, parce qu’il réussit, ou singer le modèle qui l’intéresse, même si ce n’est pas le sien, voire éviter de suivre aveuglement un entraîneur et ne prendre seulement que ce qui lui convient, est rare !

Il y a tellement de guerres d’influence autour des jeunes prometteurs, entre l’entourage qui trouve toujours à dire, les parents qui en rajoutent parfois, qu’il est très compliqué de faire vivre aux jeunes leurs préférences et leur système d’entrée principale (attracteur de grande boucle). À tel point qu’il peut se perdre lui-même, tout en réduisant en conséquence sa confiance. Incapable de trouver ce qui lui convient, il peut aller jusqu’à se désengager complètement de la pratique sportive.

La connaissance de soi est une étape fondamentale pour encadrer des sportifs. Comment aider les éducateurs à mieux se connaître et leur permettre, in fine, de mieux connaître leurs joueurs ?

L’ouverture et la curiosité sont fondamentales et les maintenir à jour c’est encore plus fondamental ! J’avais à l’époque où je formais des entraîneurs à Macolin créé la phrase suivante : penser savoir, ce n’est pas savoir penser ! En d’autres termes, dès que j’ai l’impression de savoir, je me ferme automatiquement en conséquence aux éléments qui pourraient potentiellement ajuster ce savoir et l’adapter à l’instant présent en le rendant plus pertinent. Si une personne s’ouvre aux choses qu’elle ne connait pas ou peu et qu’elle est assez curieuse pour aller chercher, elle finira par trouver, comme nous avons trouvé à l’époque.

“La clé c’est de focaliser son attention sur ce qui marche, sur ce qui est fluide et naturel.”

Quand nous observons un.e jeun.e, il s’agit d’être le plus neutre possible dans son observation, idéalement sans aucune condition, ce qui est très compliqué pour l’être humain, parce qu’il juge tout le temps. Il faut observer assez longtemps pour en ressortir ce qui est naturellement fonctionnel, s’appuyer sur les points forts, comme le soutient mon ami et praticien ActionTypes, Stéphane Bigeard dans son ouvrage qui relate le titre du RC Lens auquel il a activement participé en 1998 : De l’ombre à la lumière du Nord (Jets d’Encre, 2021). Il avait déjà intuitivement compris l’importance de la mise en évidence des points forts chez l’être humain et c’est tout à son honneur d’avoir su l’appliquer concrètement sur le terrain. Je recommande la lecture de ce livre à tous les entraîneurs, chevronnés ou débutants. Il y a de la matière qui nous encourage à réviser sa façon de faire.

La clé c’est de focaliser son attention sur ce qui marche, sur ce qui est fluide et naturel. Que se passe-t-il quand une équipe est performante, qu’est-ce qui fait la différence au niveau des individus qui s’expriment ? Quel est le contexte extérieur ? Et, surtout, dans quel état de disponibilité se trouve le contexte intérieur (son corps) ? Comme un athlète n’a souvent pas d’emprise sur ce qui ne fonctionne pas, c’est fréquemment du temps perdu de le focaliser là-dessus. L’athlète va pouvoir bien plus facilement influencer les choses à partir de son système principal, de ce qui marche naturellement et dans lequel il est par défaut plus à l’aise. Il pourra aussi par la suite aller chercher des choses dans d’autres secteurs moins confortables mais, au départ, il ne peut pas y aller de manière autonome tant qu’il n’a pas développé un niveau de confiance en lui suffisant.

Dès le moment où il a décidé de travailler avec eux, je compléterais en insistant sur la nécessité qu’un accompagnateur, entraîneur, formateur « aime » ses joueurs/joueuses, qu’il les accueille sans condition, cela garantit un rapport de qualité qui va relativiser sa tendance au jugement. Ce sera plus facile de s’appuyer sur leurs points forts. Si je n’arrive pas à « aimer » quelqu’un, c’est peut-être le signe que je ne devrais pas le coacher/l’entraîner/l’accompagner. En n’entretenant qu’un rapport professionnel basé sur les compétences, je risque de me fermer aux potentiels humains non exprimés. Dans tous les cas, il me sera difficile de créer le terrain où ces potentiels vont pouvoir s’épanouir dans les meilleures conditions possibles. Un être humain, c’est comme un jardin, cela se soigne et s’entretient, cela s’aime (sème).

“Je compléterais en insistant sur la nécessité qu’un accompagnateur, entraîneur, formateur «aime» ses joueurs/joueuses, qu’il les accueille sans condition, cela garantit un rapport de qualité qui va relativiser sa tendance au jugement.”

Pour boucler ce raisonnement, il me sera impossible de sincèrement aimer une autre personne si je ne m’aime pas d’abord, si je ne me connais pas d’abord. C’est donc être prêt à partir à l’aventure, le cœur ouvert, tout en ayant la ferme intention d’apprendre à mieux se connaître ! C’est ce que Carl Gustav Jung appelait le chemin de l’individuation. Je recommande à ce propos la lecture du dernier livre de Frédéric Lenoir : « Jung, un voyage vers soi » (Albin Michel, 2021). Ainsi que cette interview de l’auteur. La clé, c’est aussi d’être prêt à aller chercher en dehors du milieu du football, même en dehors du milieu sportif ! L’ouverture est à ce prix. Si vous restez uniquement dans votre milieu, vous finissez immanquablement par tourner en rond, comme dans le désert !

Les consignes données par les entraîneurs devraient-elles se focaliser davantage sur la performance à atteindre sur le plan moteur, plus que sur des critères de réalisation ?

Ce serait déjà un premier pas ! Plus que la performance à atteindre, se focaliser sur l’intention à ce moment-là, me parait capital. Sachant que l’intention correspond à une énergie focalisée dans une direction précise, à une attention bien précise ! L’entraîneur joue un rôle prépondérant pour permettre de clarifier les intentions par rapport aux situations d’entraînement et de jeu afin que les jeunes puissent comprendre comment créer cette intention à l’instant «t», et ensuite laisser l’action se dérouler, qu’elle plaise ou qu’elle ne plaise pas à l’entraîneur.

Il n’est en premier lieu pas question de porter un jugement de valeur, mais bien d’observer dans quelle mesure le joueur est capable de transformer spontanément cette intention en action. Je dis bien « spontanément » car si l’entraîneur remarque que le geste n’était pas spontané, il a le devoir de remédier immédiatement à cette situation en créant des variantes où le joueur ne pourra plus réfléchir. Évidemment, il faudra à un moment ou un autre apprécier l’efficacité de cette intention, autour de laquelle, l’entraîneur créera des variations motrices favorisant cette spontanéité naturelle : plus à droite, plus à gauche, plus vite, plus lent, plus haut, plus bas, pied droit, pied gauche, extérieur, intérieur, avec déplacement, avec rotation, à l’aveugle, etc. Ce sont ces variations qui vont permettre au joueur de stabiliser la capacité d’adaptation de son cycle intention-action tout en créant du sens à son vécu.

“Il n’est en premier lieu pas question de porter un jugement de valeur, mais bien d’observer dans quelle mesure le joueur est capable de transformer spontanément cette intention en action. Je dis bien « spontanément » car si l’entraîneur remarque que le geste n’était pas spontané, il a le devoir de remédier immédiatement à cette situation en créant des variantes où le joueur ne pourra plus réfléchir.”

En d’autres termes, en conservant cette intention, le joueur va explorer comment se coordonner au sein de cette palette différentielle afin de faire émerger des solutions spontanées, favorables à la construction de sa réussite à court, moyen et long terme : c’est le prix à payer pour faire émerger un mouvement naturel efficace et économique.

S’ils en ont l’occasion, les jeunes vont naturellement s’appuyer sur leurs forces intrinsèques. Encore faut-il leur laisser l’opportunité de les exprimer et pour l’entraîneur de repérer ces préférences, pour pouvoir peut-être devenir plus spécifique après. Tant que leurs forces particulières n’ont pas été validées, l’entraîneur doit laisser libres les joueurs et n’intervenir que sur la qualité de l’intention, c’est-à-dire ne jamais intervenir sur la réalisation de l’action, au risque d’imposer son propre modèle, voire ses croyances, tout en oubliant d’observer ce qui fait vraiment la force du joueur ou de la joueuse.

“Au contraire de ce que certains enseignent, ce n’est pas en faisant juste quelques situations pratiques de profilage qu’il est possible de dresser le profil d’action d’une personne.”

Il faut juste prendre le temps de se concentrer sur cette personne qui est en train de bouger au moyen d’un système qui est le fruit de millions d’années d’évolution et qui fonctionne très bien puisqu’il est toujours là. Il s’agit de laisser émerger sa motricité et offrir un temps de maturation à son système moteur et, par l’expérience différentielle, laisser les choses se stabiliser exactement là où elles doivent naturellement se stabiliser. Il sera peut-être temps, ensuite, d’aller vers le spécifique, mais seulement une fois que nous aurons les clés d’entrée de son profil d’action, de ses préférences. Il faudra au préalable les valider, parce qu’un profil doit être validé dans la durée (minimum 15 jours).

“Il s’agit de laisser émerger sa motricité et offrir un temps de maturation à son système moteur et, par l’expérience différentielle, laisser les choses se stabiliser exactement là où elles doivent naturellement se stabiliser.”

Au contraire de ce que certains enseignent, ce n’est pas en faisant juste quelques situations pratiques de profilage qu’il est possible de dresser le profil d’action d’une personne. Seul le temps permettra d’accéder aux pics de forme ou de méforme, d’un athlète, à ses hauts, ses bas, ses moments de fatigue, ses émotions fortes, pour justement observer ce qui se joue quand il n’est pas dans son système principal et donc valider la dynamique d’expression de son profil d’action dans la durée. L’appropriation d’un profil doit impérativement se réaliser pas son propriétaire afin de lui permettre de développer l’autonomie dont il a besoin.

De plus en plus de joueurs et de joueuses se font profiler avec le sentiment que le profil d’une personne est figé. Or, dans cette approche, nous savons que l’être humain, notamment au fil de sa vie et du temps qui passe voit son profil évoluer, avec la découverte de boucles secondaires, y compris au niveau cognitif. Dans quelle mesure le profil moteur et/ou cognitif évolue pendant la carrière d’un sportif ?

Le profil d’une personne n’a pas de date de péremption, si je peux dire, puisque l’on peut profiler très tôt. On commence vers l’âge de 5 ans si nécessaire, parce que le tonus musculaire y est souvent suffisant avec une expérience de la marche de plusieurs années. À l’inverse, il est aussi possible de profiler une personne de 90 ans sans grand changement. Au cours de la vie, les valeurs obtenues seront les mêmes, en revanche, ce sont les fréquences des échanges entre les attracteurs qui vont évoluer.

Au début de sa vie, un enfant va idéalement beaucoup développer et optimiser son système principal grâce à de multiples expériences motrices. Il va donc y passer beaucoup de temps tout en générant de plus en plus de confiance. Au fil de l’âge, le temps passé dans les autres systèmes sera de plus en plus important. L’énergie vitale déclinant avec l’âge, à l’instar d’une batterie qui s’épuise plus vite en vieillissant, les systèmes changent plus fréquemment d’attracteurs, passant par différentes motricités pour mieux se ressourcer.

Souvent, si des motricités différentes sont mises en jeu, c’est pour éviter des blessures, parce qu’à force d’utiliser certaines motricités de manière récurrente, elles vont finir par user le système toujours aux mêmes endroits. D’où l’intérêt de pouvoir passer la main à d’autres façons de faire pour permettre la régénération. En revanche, la dynamique d’expression va rester stable, c’est la proportion d’utilisation des motricités qui sera variable. Nous pouvons donc dire qu’une personne évolue effectivement, parce qu’elle fait d’autres choses et qu’elle est capable de relativiser ce qu’elle faisait auparavant si elle a maintenu suffisamment d’ouverture face à l’inconnu. Parfois, elle s’intéresse même à des choses qu’elle n’avait encore jamais faites tout en développant de nouvelles compétences.

L’apprentissage différentiel et notamment les notions de variabilité sont de plus en plus présentes dans l’entrainement. Peut-on considérer que les travaux de Wolfgang Schöllhorn sont le volet pratique de votre approche ActionTypes ?

Tous les travaux de Wolfgang Schöllhorn, qui datent de 2000, rejoignent les principes de l’approche ActionTypes, initiée dès 1989, et vice versa. C’est aussi pour cela que nous nous sommes très vite entendus et que nous avons lié une grande amitié. Wolfgang est d’ailleurs intervenu à trois reprises dans nos réunions annuelles de praticiens (2017 à Paris, 2018 à Berlin et 2019 à Lausanne). Par ailleurs, j’interviens régulièrement en allemand auprès de ses étudiants à l’Université de Mayence pour les sensibiliser à ActionTypes. Certains étudiants sont même venus se former à l’approche.

Initialement, nous n’avions absolument pas conscience de toute cette complexité. À l’image des gens qui débutent sur les préférences motrices, ils ont l’impression que tout est facile, magique et donc noir ou blanc. Or ce n’est pas du tout ça, c’est même exactement le contraire, un profilage réclame du temps et surtout de la patience. Quand je travaille par exemple avec la sélection suisse masculine de football et son staff (depuis 2016), nous allons devoir prendre au minimum 15 jours pour valider le profil d’un joueur. Idéalement, c’est à lui de le faire en collaborant avec nous. Quand les praticiens ActionTypes travaillent avec des individus, leur mission c’est de les rendre autonomes et donc surtout pas de créer des dépendances,.

L’idée est d’amener suffisamment d’informations pratiques lors des formations, pour que les techniciens puissent les mettre en œuvre sur le terrain et les valider dans la vie de tous les jours. Ils vont apprendre à s’observer et déceler ce qui se passe quand ils sont fatigués, stressés, comprendre pourquoi ils changent d’un coup de motricité. Dans la vie comme en compétition, s’il n’y avait que des bons moments nous n’aurions pas recours aux préférences motrices. Les systèmes secondaires, tertiaires et même quaternaires de la motricité, sont là pour gérer ces moments qui peuvent paraître plus difficiles.

Quand un individu rencontre des difficultés à réaliser ce qu’il veut faire, par exemple quand il est devant un ballon arrêté et qu’il doit tirer, il se laisse souvent envahir par les émotions. Dès qu’il prend conscience de l’importance de ce ballon, sa motricité va changer sans qu’il s’en rende compte. Nous avons mis en évidence que le système principal n’est pas apte à faire face à ce type de tension émotionnelle à connotation négative. Il est seulement opérationnel quand tout va bien. En même temps, si vous n’arrivez pas à accueillir ce qui se passe dans les moments difficiles, vous n’atteindrez jamais le haut niveau.

“Le mouvement humain est par essence complexe, c’est d’ailleurs ce qui lui confère ses capacités exceptionnelles d’adaptation.”

En compétition, d’une manière générale, ce ne sont pas seulement des moments vécus comme positifs qui se jouent, le stress et la tension font partie intégrante du haut niveau. Parfois, on se retrouve à ne plus jouer de la même manière, sans savoir pourquoi ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. Pour intégrer les tensions, la motricité a évolué vers un autre système complémentaire, qui nous appartient toujours mais dont nous n’avons pas a priori conscience, souvent tout simplement parce qu’il a été très peu expérimenté consciemment et que lorsqu’il a été vécu il a souvent été associé à de «mauvais moments». Par méconnaissance, le joueur a donc tendance à se méfier, voire à rejeter les systèmes se trouvant en dehors du système principal, qui pourtant renferment de réelles ressources, celles qui vont même parfois faire la différence dans les matchs de haut niveau. Quand le sportif se trouve dans la difficulté, s’il s’appuie toujours bel et bien sur son profil d’action (il ne peut d’ailleurs pas «en sortir»), il ne s’agit plus de ses ressources principales, puisqu’elles sont momentanément épuisées.

Ces autres ressources, moins connues, qui apparaissent alors sont très importantes, notamment dans les moments décisifs, lors du money time. Il s’agit d’apprendre à les mobiliser, à leur faire confiance et c’’est pourquoi il faut aussi les entraîner. Ce que doivent comprendre les gens, c’est que le mouvement humain est par essence complexe, c’est d’ailleurs ce qui lui confère ses capacités exceptionnelles d’adaptation. Si nous avons mis plus de 30 ans pour expérimenter et valider cette approche, paradoxalement, sur le terrain, les préférences motrices sont extrêmement simples à mettre en œuvre, pour peu qu’on en respecte la dynamique naturelle et l’essence.

De la variation va émerger la stabilisation est donc la progression motrice. Comment une éducatrice ou un éducateur, avec une certaine sensibilité des différences individuelles, peut mettre en place les préférences motrices sans tomber dans la culture de l’alibi, qui constituerait à affirmer qu’un joueur ne pourrait jamais faire ça du fait de son profil moteur horizontal, par exemple ?

Il n’est pas question qu’un profil d’action et des préférences motrices deviennent un alibi car ce ne sont jamais des excuses pour faire ou ne pas faire quoi que ce soit. C’est simplement un système naturel efficient qui a des besoins auxquels il faut répondre pour que la personne puisse gagner en autonomie. L’essentiel est là, si un jeune aspire à devenir un joueur de bon niveau, voire excellent, il doit devenir autonome. Il n’a pas le choix, s’il veut réussir à s’adapter pour s’intégrer efficacement dans une équipe.

L’autonomie permet de s’adapter, pas seulement pour faire seul des choses dans son coin, aussi pour démontrer de l’intelligence collective en sachant comment fonctionner avec les autres, comme avec soi-même.

“L’essentiel est là, si un jeune aspire à devenir un joueur de bon niveau, voire excellent, il doit devenir autonome. Il n’a pas le choix, s’il veut réussir à s’adapter pour s’intégrer efficacement dans une équipe.”

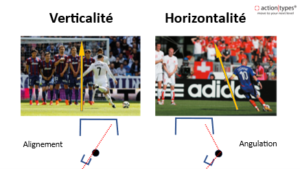

On ne va donc pas utiliser cela comme alibi, absolument pas, mais il y a des choses qui sont plus ou moins structurelles. En reprenant l’exemple que nous avons découvert concernant la préférence horizontale ou verticale d’un profil et dès qu’il s’agit de l’expression de la puissance, dans n’importe quel geste, un smash de volleyball, un tir au handball ou une frappe de balle au football, il est fondamental de respecter la structure pour conserver son intégrité physique. Une préférence horizontale ou verticale, est vraiment un élément très structurel qu’il faut respecter lors d’un travail de puissance, sinon il y a un grand risque d’usure et de blessure. Le profil d’action d’un athlète n’est pas adapté pour emmagasiner des chocs structurels d’un autre type dans le cadre de l’expression de la puissance. En revanche, sur du travail moins violent au niveau énergie, il est possible de passer d’un mode horizontal à un mode vertical sans créer de problème.

Nous avons découvert il y a une dizaine d’années, un autre élément structurel très important, qui est le point mobile. Il va aussi être très utile dans les moments difficiles. En effet, le point mobile est une zone de coordination autour de la colonne vertébrale qui est responsable de la coordination des épaules avec celle du bassin. C’est une zone qui permet aussi de créer une sorte de relais entre le bas du corps et le haut du corps et réciproquement. Nous avons donc découvert que nous avons toutes et tous dans le dos une zone stable qui coopère avec une zone mobile. Certains ont la zone stable en haut du dos (vers la 8e vertèbre dorsale) et la zone mobile en bas du dos (vers la 5e vertèbre lombaire), comme Roger Federer. Alors que d’autres ont la zone stable en bas du dos et la zone mobile en haut du dos, comme Rafael Nadal.

Si les deux profils d’action ont pu atteindre le très haut niveau, en revanche, ce ne sont pas avec les mêmes techniques. Dans le cas de Roger Federer, il possède une motricité que nous avons nommée associée, avec un corps qui bouge comme un tout. En revanche, Rafael Nadal exprime ce que nous avons appelé une motricité dissociée, avec une préférence pour avoir une certaine indépendance entre le mouvement de ses épaules et celui de son bassin. La coopération entre le point stable et le point mobile est très importante, malheureusement mal comprise par la plupart des gens. Ce qui est normal parce que ce n’est pas toujours simple à appréhender, à l’instar des nombreux livres sur l’entrainement, dans presque toutes les disciplines, où sont mis en exergue principalement des modèles dissociés, paraissant plus harmonieux d’un point de vue esthétique. Pourtant, quand une personne est coordonnée comme Roger Federer, même si elle est associée, elle reste plutôt agréable à regarder bouger. De plus, si l’on considère l’autre dimension structurelle, Roger s’exprime en vertical tandis que Rafael le fait en horizontal.

Ce qui est fort intéressant, c’est la découverte qu’une personne à la motricité associée, donc avec un besoin de jouer et de bouger comme un tout, dépend d’une coordination motrice issue d’une préférence associant étroitement son hémisphère droit avec son hémisphère gauche à travers le corps calleux (pont principal de fibres nerveuses – environ 300 millions – reliant les deux hémisphères). En conséquence de quoi, son côté droit et son côté gauche peuvent rester connectés de façon beaucoup plus solidaire. Cette particularité s’exprimera dans deux types de motricités complémentaires : une motricité dite Globale (G, comme celle de Tsonga ou Drogba) ou celle que nous avons nommée motricité Conceptuelle (C, comme celle de Federer ou Mbappé).

À l’inverse, les personnes qui ont une motricité dissociée ont une préférence pour initier dans le cerveau soit leur hémisphère gauche, soit leur hémisphère droit. La préférence est ainsi à un système d’initiation qui démarre d’un côté pour ensuite associer les deux hémisphères, notamment par des mouvements de contre-rotation des épaules et des hanches. Cette caractéristique s’exprimera dans deux autres types de motricités également complémentaires : une motricité dite Rythmique (R, comme celle de Nadal ou Messi) ou celle que nous avons nommée motricité Distale (D, comme celle de del Potro ou Zidane).

“Nous prônons un apprentissage différentiel, afin d’éviter la culture de l’alibi et surtout pour permettre aux gens d’expérimenter beaucoup de choses et de trouver ce qui leur convient.”

Quelle que soit la préférence, il y a un besoin de pouvoir activer l’ensemble du corps et donc des conséquences sur les systèmes perceptif, moteur et également cognitif. L’ensemble des systèmes sont impactés puisqu’il n’est pas possible de fonctionner de façon isolée dans le corps humain. Il est donc précieux de connaitre ses besoins en activation, cela permettra non seulement des gains en termes de performance mais aussi en termes de récupération.

C’est pourquoi nous prônons un apprentissage différentiel, afin d’éviter la culture de l’alibi et surtout pour permettre aux gens d’expérimenter beaucoup de choses et de trouver ce qui leur convient. Il peut nous arriver de conseiller à quelqu’un d’essayer une chose plutôt qu’une autre, pour lui permettre d’écouter le feedback que va lui donner son corps. En étant à l’écoute de ce qui convient, en constatant que l’intention se transforme régulièrement en actions efficientes, l’individu est naturellement orienté vers les forces qu’il s’agit de garder et de développer. À un autre moment, lorsque d’autres systèmes s’expriment, il constatera qu’il ne pourra plus faire la même chose, il aura beau avoir toujours la même intention, l’action sera différente. C’est pourquoi il est impératif de pouvoir conserver la liberté d’action et d’organisation. Si le contexte corporel interne est différent, par exemple fatigué et/ou stressé, l’action va permettre de libérer le joueur en faisant émerger une solution nouvelle et pertinente par rapport à son expérience du moment : il pourra même créer dans cet état ! Si le système principal est pertinent quand tout va bien, ce n’est souvent pas là que le résultat des matchs se jouent. Au contraire, les matchs basculent fréquemment quand « tout va moins bien ». La capacité à prendre conscience de ses différentes ressources est donc fondamentale pour assurer la qualité et l’efficacité de l’expression motrice.

“Quand tout va bien, les joueurs n’ont besoin de personne, pas d’entraîneur, pas de staff, ça roule tout seul !”

Depuis juin 2021, soit avant les JO, nous travaillons également avec l’équipe de France de handball, et notamment avec Guillaume Gille son sélectionneur, qui est formé à l’approche ActionTypes. Nous avons bien fait comprendre aux joueurs et au staff que ce que nous cherchons à développer, quand nous insistons sur l’individualisation, ce sont justement les repères permettant de vivre les moments difficiles, comme ils en ont vécu dernièrement au championnat d’Europe. Quand tout va bien, les joueurs n’ont besoin de personne, pas d’entraîneur, pas de staff, ça roule tout seul !

Pouvons-nous considérer l’apprentissage différentiel, comme une forme de prévention, tant sur les aspects structurels des sportifs mais aussi sur l’usure psychologique de la compétition, qui doit permettre de mobiliser des ressources éloignées de notre grande boucle ?

Effectivement, il est possible de voir les choses sous cet angle, sachant que, paradoxalement, plus il y a de variabilité dans un système, plus il va pouvoir se stabiliser selon ses besoins. À l’image de l’eau qui coule dans un entonnoir, le système qui explore va naturellement se stabiliser, comme une bille lancée à l’intérieur d’un grand entonnoir, au bout d’un moment, elle va venir se stabiliser en bas après avoir exploré le haut de l’entonnoir. La capacité à oser faire des choses différentes, même si elles ne sont pas inscrites dans les livres est essentielle. Notre motricité a besoin de se nourrir d’expériences différentes facilitant ainsi son auto-organisation et son autonomie.

Notre système principal est un système d’exploitation qui nous permet de nous exprimer mais il ne nous permet pas de récupérer, alors que notre système secondaire est un système d’exploration qui va nous permettre de faire des choses peu habituelles et récupérer, tout en assurant une réussite semblable à celle du système principal. Il n’y aura pas de problème de réussite à partir du moment où le corps maintient sa cohérence. C’est d’ailleurs la seule chose qu’il recherche en alignant les systèmes émotionnel, cognitif et moteur, il vise la performance et l’efficience. Pour nous, la motricité humaine fonctionne selon une loi du tout ou rien : je suis coordonné donc je suis prêt ou je ne suis pas coordonné et forcément je ne suis pas prêt. Quand le sportif n’est pas coordonné, il va avoir tendance à forcer, à compenser et il risque de casser le maillon faible du moment : articulations, fascias, muscles, tendons ou ligaments, tout est possible, mais une chose est certaine e le maillon faible lâchera tôt ou tard.

“La capacité à oser faire des choses différentes, même si elles ne sont pas inscrites dans les livres est essentielle. Notre motricité a besoin de se nourrir d’expériences différentes facilitant ainsi son auto-organisation et son autonomie.”

Quand un sportif est coordonné, il va générer sa force maximale sans forcer, c’est à dire en coordination par rapport à ce qu’il est capable d’exprimer. Une fois ces conditions réunies, il sera possible de réduire de manière assez significative, les risques de blessures ou de remettre des athlètes sur pied, à l’image de notre collaboration avec la cellule de réathlétisation de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) où nous avons formé des praticiens. En effet, tous préparent les Jeux Olympiques de 2024 en intégrant ces outils et ils en sont très contents parce qu’ils constatent des différences notoires. Avec une grille de lecture modifiée, ils contribuent à leur échelle à sensibiliser certains athlètes et/ou entraîneurs. Lorsqu’ils sont ouverts à ce changement de paradigme, tout est possible.

Vous collaborez étroitement avec Wolfgang Schöllhorn qui a créé et développé l’approche différentielle dans les apprentissages, comment mettre en œuvre vos approches de manière conjointe ?

Comme je l’ai déjà mentionné, nos deux approches sont extrêmement complémentaires, j’étais très heureux de rencontrer Wolfgang grâce à mon ami Peter Murphy, fondateur de l’académie ActionTypes en Hollande. Peter a d’ailleurs collaboré avec plusieurs clubs de foot, dont l’Ajax d’Amsterdam.

Dès 2017, j’ai invité Wolfgang à nos rencontres annuelles, où nous réunissons l’ensemble des praticiens ActionTypes, désireux de partager et d’échanger. Nous y abordons des sujets plus ou moins pointus en relation avec le thème des journées. Cette année, en juin, se déroulera à Amsterdam, la 7e édition qui réunira 50 à 70 personnes pour un séminaire de trois jours où le thème sera «let it go, let it flow», en gros «lâche prise et laisse faire». Traduites en anglais et en français, ces journées nous permettent de maintenir la dynamique d’une communauté de praticiens qui reste ouverte à l’innovation et à la remise en question. Nous misons davantage sur l’être humain et l’aspect communautaire que sur l’aspect financier ou marketing.

Ces moments sont d’ailleurs ouverts à tout le monde. Nous n’avons rien à cacher, bien que certaines interventions sont plus faciles à suivre que d’autres. Nous travaillons aussi avec le Dr Pascal Prévost et collaborons avec le prof. Alain Berthoz, pour faire avancer l’approche. Quand Wolfgang est venu à Paris, il a présenté son approche en théorie et en pratique à notre communauté : «Differential Learning-DL» (apprentissage différentiel), et cela a connu un fort engouement. À tel point, qu’il est revenu, l’année suivante en 2018, à Berlin pour aller plus loin en insistant sur le fait que la répétition tue l’apprentissage. En 2019, nous nous sommes réunis en Suisse pour la 5e édition et nous y avons invité Cyrille Gindre pour nous parler de ses développements. Après la parenthèse Covid de 2020, Wolfgang est revenu en 2021 en Suisse pour présenter de nouveaux éléments.

Comme c’est quelqu’un qui est perpétuellement en mouvement, toujours à l’affût des nouveautés, à l’instar du Dr Pascal Prévost, ils ont toujours quelque chose d’intéressant et de dynamique à partager. En scientifique averti, il a d’ailleurs réalisé sa thèse au Collège de France sous la direction du prof. Alain Berthoz. Pascal était au départ très réservé sur l’approche ActionTypes. Après l’avoir expérimentée et comme c’est quelqu’un qui prône l’individualisation depuis ses débuts dans le métier, il en est devenu une des personnes ressource pour accompagner sa validation scientifique. Depuis, il a intégré plusieurs éléments de l’approche dans ses livres sur la préparation physique et il continue à en développer d’autres.

Pour revenir à la complémentarité de nos deux approches, imaginez un technicien qui oserait sortir du cadre prescriptif pour tendre vers le «Differential Learning» (l’apprentissage différentiel) tout en combinant avec les principes d’ActionTypes. Que se passerait-il : il laisserait les jeunes faire, en étant focalisé sur les intentions du jeu avec le ballon, il observerait que les jeunes feraient des tas de choses différentes tout en prenant confiance dans leur manière de faire. Il continuerait d’ailleurs à les stimuler de façon différentielle, sans même connaître leur profil. Il constaterait la logique d’expression de leur profil, en les laissant s’auto organiser au niveau moteur tout en clarifiant l’intention par rapport à la situation d’exercices, de jeu, etc. Ensuite, il mettrait en place des contraintes variées qui vont créer à chaque fois un peu de chaos dans le système, ce qui va bien sûr obliger leurs systèmes à s’adapter sans cesse. Les encouragements seraient bien entendu toujours présents puisqu’à chaque fois il serait persuadé que quelque chose de constructif allait émerger. Il n’hésiterait à aucun moment à intervenir pour simplifier ou complexifier les situations en fonction de ce qui se passerait. Le plaisir de bouger et la collaboration seraient toujours au rendez-vous et la performance suivrait de près !

“Intégrer les principes de l’approche ActionTypes et donc de l’individualisation, c’est prendre conscience que les profils d’action c’est avant tout synonyme de richesse et de liberté du mouvement et que, contrairement à ce que peuvent penser les gens, ce n’est surtout pas mettre les gens dans des boites, quelle que soit leur taille, c’est même exactement l’inverse.”

Notre objectif est bien de créer et maintenir les réseaux neuronaux d’adaptation les plus performants pour faire face aux situations les plus complexes. Il est fondamental de le faire avec les enfants notamment à l’âge d’or des apprentissages entre 6 et 12 ans, la période prépubère où ils sont très adaptables, sinon il sera plus difficile d’obtenir la meilleure version d’eux-mêmes de ces joueurs. Lorsqu’on les force et qu’on les enferme dans certaines techniques répétitives, ils vont s’ennuyer assez vite et perdre ce sentiment de liberté, de spontanéité et peut être le plus important perdre la fluidité nécessaire entre leurs perceptions, leurs décisions et leurs actions. Il est essentiel, que les jeunes gardent leur fraîcheur juvénile et le plaisir de s’exprimer en bougeant, qu’ils entretiennent un esprit de joueur afin de pouvoir dénouer les situations plus difficiles. Lorsqu’ils entament leur formation, ils rencontrent souvent malheureusement des entraîneurs qui vont vouloir les mettre dans des sortes de boîtes formatées. Or, intégrer les principes de l’approche ActionTypes et donc de l’individualisation, c’est prendre conscience que les profils d’action c’est avant tout synonyme de richesse et de liberté du mouvement et que, contrairement à ce que peuvent penser les gens, ce n’est surtout pas mettre les gens dans des boites, quelle que soit leur taille, c’est même exactement l’inverse. Notre objectif et notre mission, c’est de permettre aux gens d’être reconnus et de s’épanouir au sein de leur propre identité. Certains entraîneurs, en réduisant ce cadre d’expression, se coupent de certains talents qui seront définitivement perdus.

Nous sensibilisons et formons des techniciens dans le football, pourtant dans les clubs, les entraineurs restent encore très ancrés sur des a priori et des préjugés, ainsi que sur leurs croyances parfois limitantes. Il est donc souvent difficile de leur faire changer de paradigme, peut-être parce qu’en tant que jeunes ils ne l’ont pas vécu eux-mêmes et ne perçoivent pas forcément toute l’étendue et les implications de la situation.

Dans le football, une certaine idée de la répétition semble s’installer laissant croire que de répéter des gammes, des exercices, chaque jour va permettre l’apprentissage à l’instar des musiciens. Ces rituels immuables sont-ils efficaces du point de vue de l’apprentissage ?

Il s’agit juste de remplacer le verbe « répéter » par « varier » et le tour est « presque joué » puisqu’ainsi « jouer » va aussi remplacer « travailler » ! Même pour les musiciens, l’apprentissage différentiel fonctionne mieux que l’apprentissage classique, fondé sur les gammes et la répétition, d’ailleurs Wolfgang Schöllhorn et d’autres auteurs l’ont montré dans plusieurs études. L’avantage de l’apprentissage différentiel, c’est qu’il va offrir à terme une stabilité permettant de garder une ouverture face à l’inconnu, en facilitant ainsi l’émergence de solutions originales nécessaires à l’adaptation. On peut le constater lors de l’arrêt d’une pratique. Une personne qui a appris avec une méthode linéaire traditionnelle, après un arrêt se verra repartir de zéro ou presque, alors qu’une personne ayant appris grâce à l’apprentissage différentiel n’aura presque rien perdu, voire parfois même progressé sans rien faire, parce que justement, les structures d’adaptation sont toujours là et prêtes à prendre le relais. La grande différence, c’est que l’apprentissage différentiel respecte la démarche naturelle d’apprentissage du cerveau qui fonctionne effectivement par traitement de différentiels, notamment lors de la collaboration entre les différents réseaux neuronaux.

Cette approche différentielle semble plus efficace que l’apprentissage traditionnel pour des joueurs confirmés mais qu’en est-il des débutants où il est souvent recommandé d’offrir de la stabilité pour démarrer l’apprentissage ?

Paradoxalement, lorsqu’on parle du vivant, la stabilité vient justement de la richesse des variations présentes et non pas de la simple répétition. C’est pourquoi, outre aux joueurs aguerris, il est aussi intéressant de proposer de l’apprentissage différentiel aux débutants. C’est même souvent encore plus facile car les jeunes débutants créent naturellement des différentiels quand ils apprennent, sinon ils s’ennuient très vite. Je dirais donc qu’il s’agit d’offrir des différentiels surtout aux débutants, parce qu’ils n’ont pas encore été formatés. Quand ils n’ont pas encore été manipulés et conformés par un système, ils ne demandent qu’à se différencier en s’appuyant sur leurs forces intrinsèques. Il faut leur laisser cette liberté tout en s’assurant de maintenir le plaisir du mouvement, parce que la différentiation, c’est fun, c’est drôle, c’est marrant, c’est ludique avec beaucoup de regains d’énergie à la clé.

S’il y a répétition, après 4 ou 5 passages déjà, il y a une diminution naturelle de l’attention, car le cerveau va rapidement passer en mode routine et que la routine réduit automatiquement le niveau d’attention. Même si nous avons aussi besoin de routines, nous avons avant tout besoin de routines de qualité, c’est-à-dire à caractère évolutif. Ce qui fait justement progresser et gagner dans le jeu, notamment en football, c’est avant tout l’adaptation individuelle et collective, c’est elles qui feront la différence à la longue et non pas la simple répétition. Si je fais croire aux joueurs qu’il suffit de faire des routines pour être performants, il y a fort à parier que quand le jeu réclamera de faire différemment, ils seront perdus, incapables de fournir autre chose et de s’adapter de manière autonome. Comme des marionnettes sans âme, ils auront perdu cette capacité d’ouverture qu’il nous intéresse fondamentalement de maintenir.

“Ce qui fait justement progresser et gagner dans le jeu, notamment en football, c’est avant tout l’adaptation individuelle et collective, c’est elles qui feront la différence à la longue et non pas la simple répétition.”

Notre objectif dans une logique de performance et d’épanouissement individuel et collectif est de maintenir un niveau d’attention très élevé, ce que va permettre la combinaison de nos approches individualisées. C’est aussi pour cela que nous recommandons de ne pas dépasser le nombre de 3 à 4 situations similaires pour une variation donnée avant de passer à la prochaine proposition. Vous pensez ne pas en être capable ? Et si vous impliquiez la créativité des joueurs pour enrichir les variations proposées ? Contextualisée et dosée, la variation des tâches agit comme autant de défis à relever, maintenant les systèmes en alerte, dans une disponibilité fonctionnelle, tout en ancrant les apprentissages durablement et sans pour autant diminuer la capacité à s’adapter à l’imprévu.

Commentaires récents